Die Schweizer Baugesetzgebung gleicht einem «Dschungel», in diesem gedeihen und wuchern verschlungen Gesetze und Verordnungen. Sie sorgen für unnötigen Aufwand und schaffen teure Ineffizienz. Konkret bedeutet dies, dass jeder Kanton über eigene Planungs- und Baugesetze verfügt, jeweils mit entsprechenden Verordnungen, Reglementen und Weisungen. Dem unterstellt sind die Bau- und Zonenordnungen der Gemeinden. Total gibt es in der Schweiz über 140’000 Gesetzes- und Verordnungsartikel im Planungs- und Bauwesen.

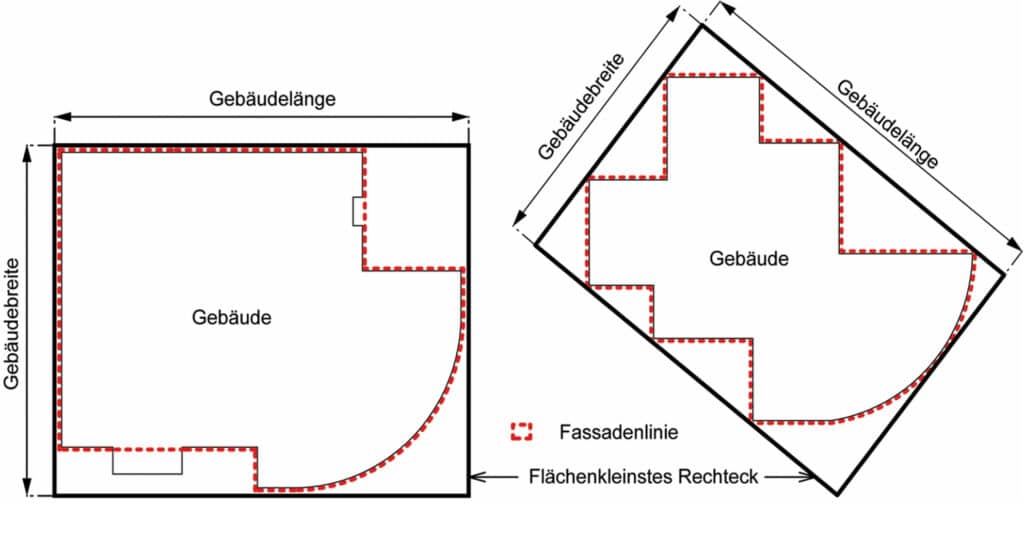

Eine massive Vereinfachung wäre ein Eidgenössisches Planungs- und Baugesetz. Dieses übergeordnete Gesetz würde für die ganze Schweiz die wichtigsten Parameter wie Fassadenhöhe, Geschossigkeit, Gebäudelänge, Nutzungsziffern, Grenzabstände, Strassenabstand und mehr einheitlich regeln. Bestrebungen in diese Richtung laufen bereits unter dem Begriff «Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe» (IVHB).

Auf kantonaler Ebene würden nur noch übergeordnete Planungsaufgaben geregelt wie Richtpläne und Nutzungspläne.

Auf Ebene der Gemeinde gebe es weiterhin die Bau- und Zonenordnungen, welche Bauzonen definiert und ortsspezifische Besonderheiten regelt wie Firstrichtungen, Dacheindeckungen (Material), maximale Gebäudelängen und weitere lokale Regeln, die sinnvollerweise vor Ort gelöst werden müssen.

Das würde eine massive Vereinfachung für Bauherren, Planer aber auch Kantone und Gemeinden bedeuten. Heute «bastelt» jeder Kanton sein eigenes Planungs- und Baugesetz. Das Resultat ist oft nicht nur wenig erhellend sondern auch sehr aufwändig. Ein aktuelles Beispiel ist der Kanton Luzern, der die Ausnutzungsziffer (AZ) durch die Überbauungsziffer (ÜZ) ersetzen möchte, was grundsätzlich zu begrüssen ist und eine Vereinfachung darstellen sollte. Jedoch ist der Kanton nicht in der Lage, das Gesetz so auszuarbeiten, dass es nicht mit Dutzenden von Ergänzungen und Ausnahmen ergänzt werden müsste! Siehe auch den Beitrag vom vom 29. Juli 2015: Die neue Überbauungsziffer und ihre Schwachpunkte …

Ziel muss es sein, dass ein Eidgenössisches Planungs- und Baugesetz übergeordnetes Recht schafft, wie die Brandschutzvorschriften, welche seit 2015 gesamtschweizerisch geregelt sind. Dadurch wird eine weitere Kultivierung der Schweizer Architekturentwicklung erreicht. Und, Bauherren, Planer, Architekten, Beamte und Politiker laufen so weniger Gefahr, sich im «Dschungel» zu verirren.

Tipps:

- Luzerner Zeitung 3. Juni 2024: Bauämter unter Druck

- Baugestz formen, Gregory Grämiger / BSA

- Hauseigentümerverband (HEV): Baugesetze

- ArchitekturCumulus 11.12.2010: Baubewilligungsverfahren in der Schweiz …