Diesen Sommer schloss ich mein berufsbegleitendes Bachelor-Architekturstudium an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur ab und durfte mein Diplom entgegennehmen. Vier Jahre liegen hinter mir, die geprägt waren von intensiven Phasen, langen Tagen, inspirierenden Begegnungen und auch Momenten, in denen ich das Schulsystem mehr als einmal hinterfragt habe. Als ich mich für dieses Studium entschied, brachte ich lediglich einen Maturaabschluss mit und keine Berufslehre als Zeichnerin. Gerade deshalb wählte ich bewusst den berufsbegleitenden Weg: Die Verbindung von Büroalltag und Ausbildung – und das Versprechen eines praxisnahen Studiums – schien mir die richtige Grundlage, um auf das Berufsleben vorbereitet zu werden.

Folgende Anmerkung ist mir wichtig: Ich sehe mich nicht als Entwurfsarchitektin. Dieser Beitrag beschreibt meine persönliche Wahrnehmung des Studiums, geprägt von meinem eigenen Hintergrund, meinen Erwartungen und Erfahrungen. Ich hinterfrage meine eigenen Arbeiten mindestens genauso kritisch wie das System, in dem sie entstanden sind. Rückblickend hätte ich mir selbst das Diplom vermutlich nicht gegeben – und wohl auch nicht alle Module bestehen lassen. Gerade aus dieser selbstkritischen Haltung entstand diese Reflexion.

Vor allem in den ersten Semestern mochte ich die kreative Freiheit. Wir durften experimentieren und unsere Ideen vertreten. Baugesetze und Kosten spielten keine Rolle. Solange man eine Idee gut argumentieren konnte, schien alles möglich. Gleichzeitig fiel es mir oft schwer, losgelöst zu entwerfen. In meinem Hinterkopf war immer dieser Gedanke, dass ein Entwurf funktionieren muss und umsetzbar sein sollte. Sicherlich lag das auch an meiner Arbeit im Büro, wo ich nicht mit theoretischen Konzepten konfrontiert war, sondern mit Projekten, die praktische Prämissen hatten – wie Technik, Kosten und Termine. Während des gesamten Studiums befand ich mich in einem Spannungsfeld zwischen freier Kreativität im Studium und den konkreten Projektanforderungen im Büro.

Genau aus diesem Grund irritierte mich der Widerspruch zwischen dem, was das Studium versprach, und dem, was tatsächlich gelebt wurde. Die Schule wirbt mit Praxisnähe, jedoch gab es nicht wenige Situationen, in denen realistische, durchdachte Konzepte weniger gut bewertet wurden als spektakuläre Entwürfe, die in der Realität kaum gebaut werden könnten. Für mich passt das nicht zusammen. Eine Dozentin erklärte mir: «Im Bachelor gehe es darum, Dinge weiterzudenken, Visionen zu entwickeln, gesellschaftliche Formen kritisch zu hinterfragen und nicht unbedingt, wie realistisch ein Entwurf nun wirklich sei.» Ich kann diese Haltung nur teilweise nachvollziehen, da meiner Meinung nach ein praxisorientiertes Bachelorstudium dazu dienen sollte, die fachlichen Grundlagen zu erwerben. Das Entwerfen von utopischen Konzepten und visionären Lebensformen können Themen eines Masterstudiums sein. Wie soll etwas kritisch hinterfragt werden können, wenn noch gar kein Grundverständnis vorhanden ist?

Ein weiterer Punkt, den ich während des Studiums immer wieder hinterfragte, war das Thema Gruppenarbeit. Rückblickend wurden 3 von den insgesamt 5 Entwürfen (die Bachelorthesis davon ausgenommen) in Form von einer Gruppenarbeit durchgeführt. Dabei stellte sich für mich die Frage, warum mehrheitlich auf Gruppenprojekte gesetzt wurde. Wenn man die grundlegenden Werkzeuge des Entwerfens und Konstruierens noch nicht ausreichend beherrscht, wie soll ein Entwurfsprozess in der Gruppe funktionieren? Natürlich ist mir bewusst, dass jede Person unterschiedliche Stärken und Schwächen mitbringt und sich diese in einer Gruppe ergänzen können. Trotzdem empfinde ich Gruppenarbeiten im Entwurf als ein Thema für spätere Semester, wenn ein solides Grundverständnis vorhanden ist.

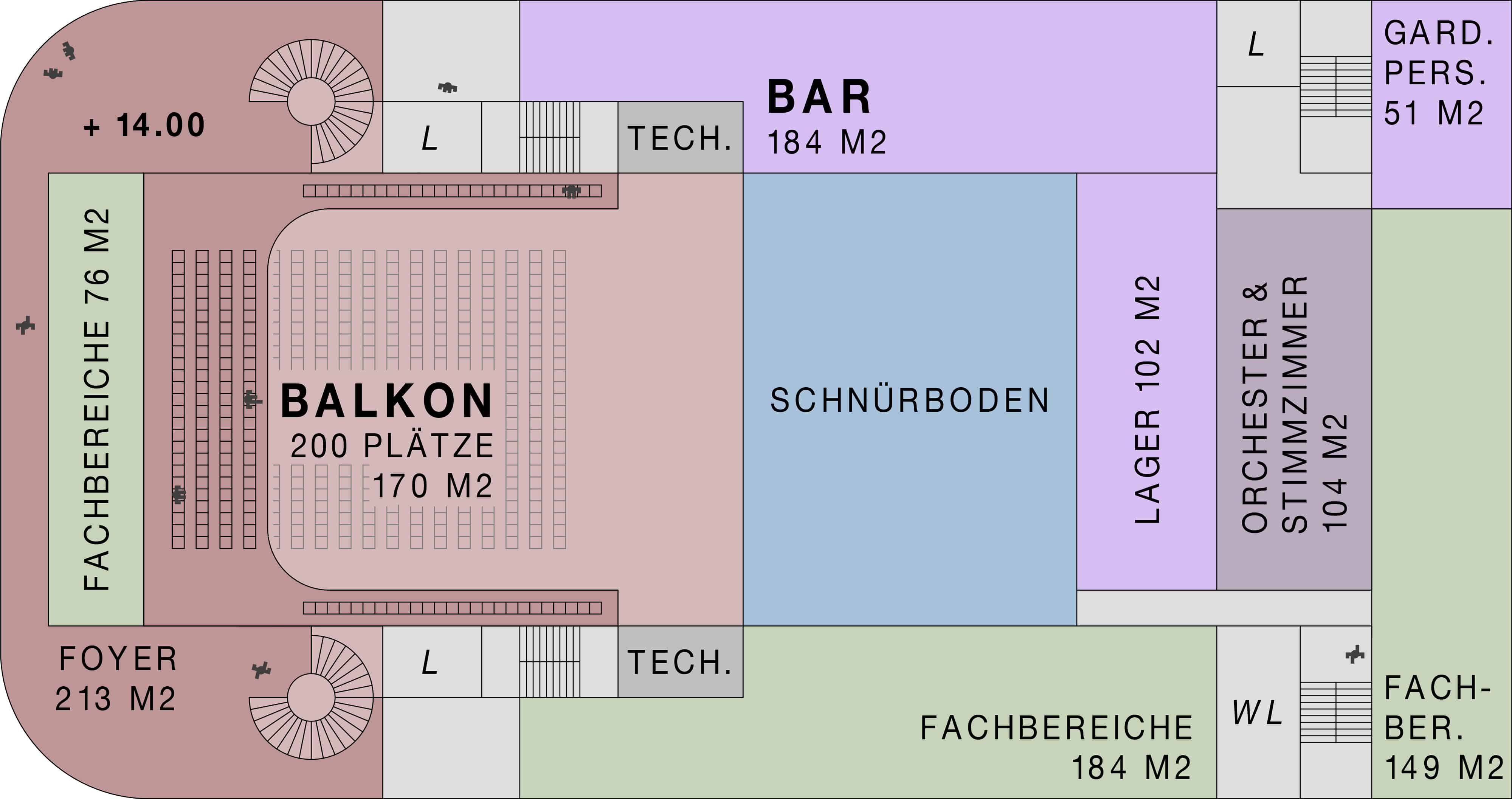

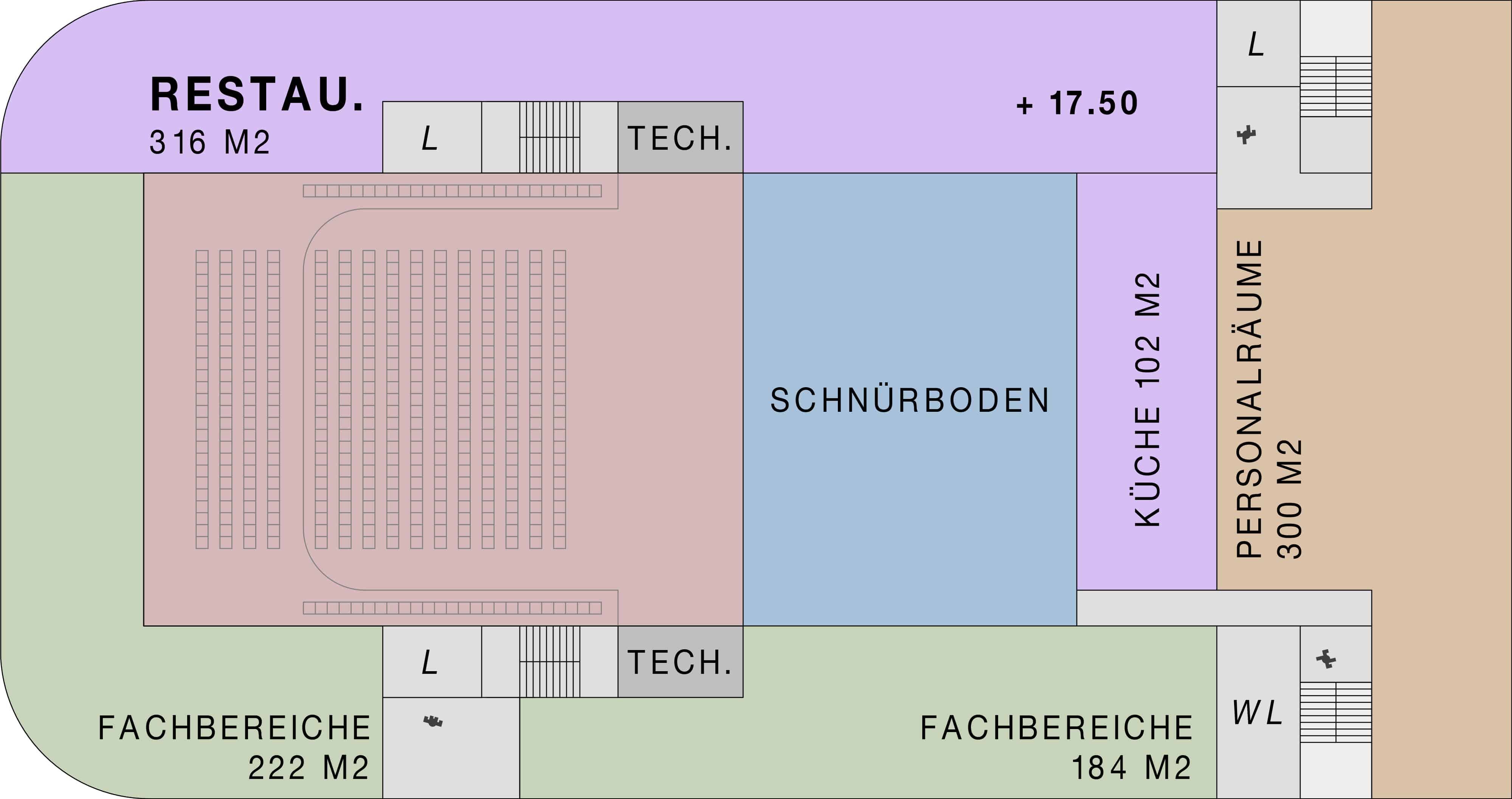

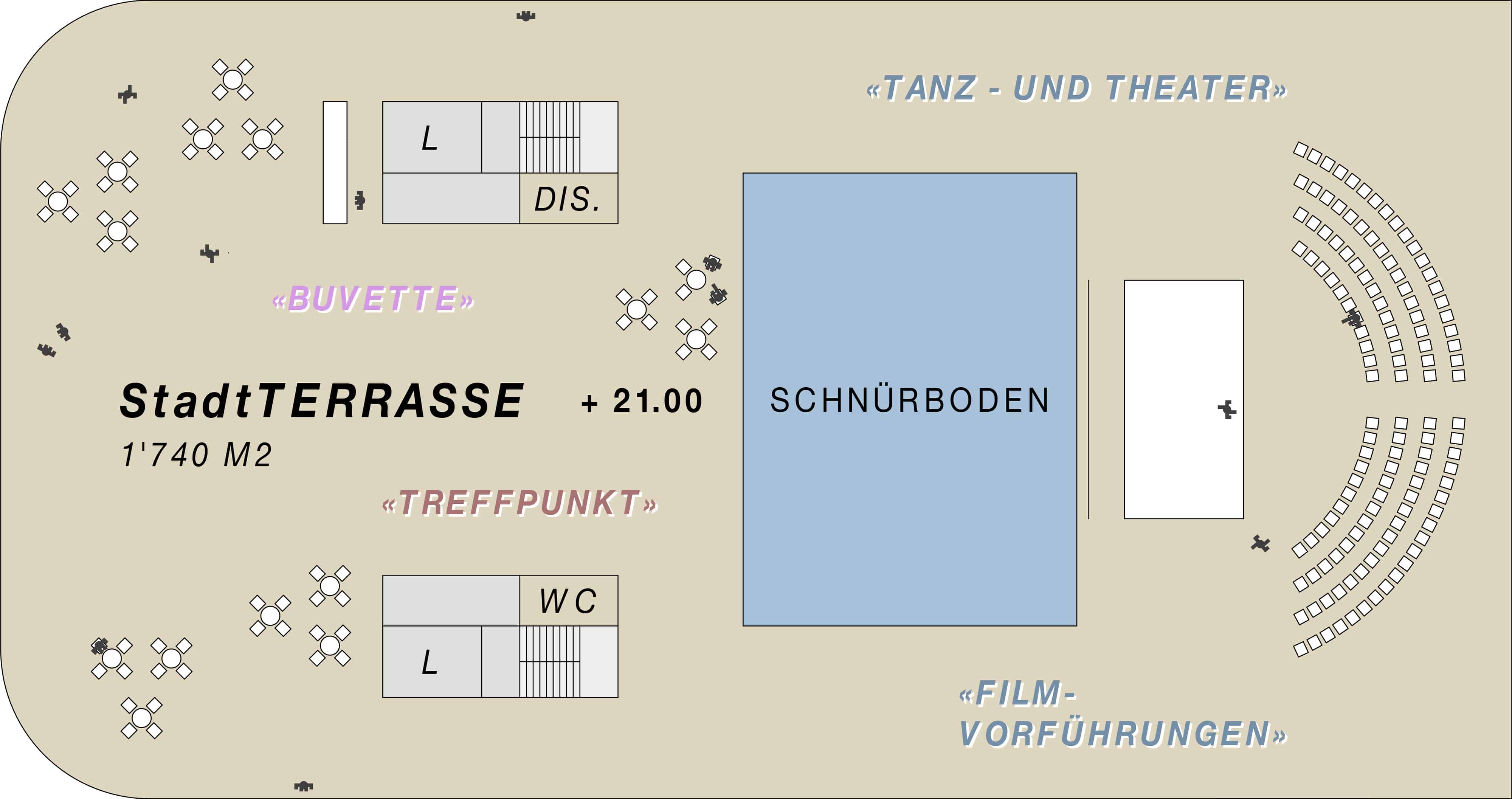

In den Entwurfsmodulen waren die Aufgabenstellungen vielfach offen formuliert und unklar. Ein Beispiel dafür ist der vierte Entwurf «Kontext» im 6. von insgesamt 8 Semestern, der sich mit dem Thema Städtebau beschäftigte. Der Entwurf war als Gruppenarbeit in Zweierteams organisiert, wobei jeder Gruppe ein unterschiedlicher Standort innerhalb der Gemeinde Emmen (LU) zugeteilt wurde. Laut Aufgabenstellung bestand das Ziel darin, «ein tiefgreifendes Verständnis für die ökologischen, soziologischen, kulturellen und nicht zuletzt ökonomischen Rahmenbedingungen eines typisch schweizerischen städtischen Umfelds zu entwickeln.» Solch eine Aufgabenstellung sollte meiner Meinung nach für ein Masterstudium gedacht sein und nicht für das Bachelorstudium, da noch kein Grundverständnis zum Thema Städtebau vorhanden war. Aufgrund dieser Überforderung sind wir schlussendlich von der Aufgabenstellung abgewichen und haben ein Szenario entwickelt, wie sich der nordöstliche Teil des Militärflugplatzes in den nächsten 20 Jahren verändern könnte. Zusätzlich waren die zur Verfügung gestellten Grundlagenpläne für unseren Standort beim Militärflugplatz Emmen unvollständig und ungenau. Konstruktionen mussten anhand von Fotografien interpretiert werden, während Distanzen und Masse teilweise geschätzt werden mussten. Für einen städtebaulichen Entwurf wäre dies grundsätzlich in Ordnung, jedoch waren am Ende trotzdem Grundrisspläne erwünscht, wo die Nutzungen inklusive Möblierung ersichtlich waren. Ähnlich offen gestalteten sich auch die Abgabeanforderungen. Zwar waren Modelle und Pläne grundsätzlich erwartet, doch weder Anzahl noch Art der Pläne und Modelle waren klar festgelegt und konnten ausgehandelt werden. Wenn begründet werden konnte, warum beispielsweise keine Fassaden oder Schnitte notwendig seien, mussten diese Pläne nicht zwingend erstellt werden. Wir verzichteten beispielsweise auf Fassadenpläne (siehe Abgabepläne) und bauten ein Modell als Querschnitt durch den Hangar (das Gebäude, welches wir bearbeiteten), in dem lediglich ein Fassadenausschnitt sichtbar wurde. Trotzdem haben wir das Modul bestanden – obwohl Fassadenpläne eigentlich immer zu einem Projekt gehören.

Diese Kombination aus offenen Aufgabenstellungen, unterschiedlichen Standorten und vergleichsweise frei interpretierbaren Abgabeformalitäten empfinde ich als schwierig für eine kohärente und faire Bewertung. Wie sollen die Entwürfe der Studierenden miteinander verglichen werden, wenn sie an unterschiedlichen Orten liegen, nicht alle die gleichen Pläne abgeben und die Aufgabenstellung so offen ist, dass grundsätzlich jede Person oder Gruppe ein völlig anderes Konzept erarbeitet? Das ist fast so, als ob im Deutschunterricht alle einen Aufsatz schreiben, aber über unterschiedliche Themen.

Trotzdem gab es viele Momente, die ich sehr geschätzt habe. Vor allem der Austausch mit meinen Mitstudierenden hat das Studium getragen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, Inputs gegeben, Projekte gemeinsam weitergedacht und uns durch die intensiven Wochen vor den Abgaben begleitet. Aus anfänglichen Mitstudierenden wurden Freundschaften, die bestehen bleiben.

Für mich bleibt ein gemischtes Fazit: vermeintlich viel gelernt, aber eigentlich viele Themen nur oberflächlich gestreift. Oft fehlte für mich der zusammenhängende Aufbau. Obwohl die meisten Dozierende über ein grosses Wissen verfügten, gelang es nicht immer, die Inhalte und Aufgaben nachvollziehbar in einen übergeordneten Kontext zu stellen. So blieben häufig einzelne Informationen zurück, die sich nur schwer zu einem klaren Gesamtbild fügen liessen.

Wenn ich heute zurückblicke und mich frage, wo ich am meisten gelernt habe, dann war das im Büro. Dort habe ich die Zusammenhänge verstanden und gelernt, wie Architektur funktioniert und was es bedeutet, ein Projekt von innen heraus zu begleiten. Dazu gehörten konstruktive und technische Fragestellungen, das Verständnis von Arbeitsabläufen sowie die Organisation eines Bauprojekts. Ich lernte, in welchen Phasen welche Aufgaben anfallen und zu welchem Zeitpunkt Abklärungen mit Projektleitern, Fachplanern oder Bauherrschaften notwendig sind. In der Schule hingegen gab es wenig, bei dem ich sagen könnte: «Das habe ich dort komplett neu gelernt» – zumindest nicht im architektonischen Kernbereich. Was ich jedoch sehr wohl mitnehme, war die Möglichkeit, gestalterische Themen zusätzlich zu meiner Arbeit im Büro im Studium vertiefen zu können. Diese Fähigkeiten werde ich auch in Zukunft nutzen können und bin froh, dass diese Bereiche im Studium Platz hatten.

Nach diesen vier Jahren bin ich dankbar für die Erfahrungen im Studium und Berufsalltag, die Menschen und die Zeit, die mich auf ihre ganz eigene Weise prägten.

Tipps:

- ArchitekturCumulus 28.01.2021: Über die Psychologie zur Architektur

- ArchitekturCumulus 03.01.2020: Gründe für die nachlassende Planqualität in Architekturbüros: die ArchitektInnen & ZeichnerInnen – Teil II

- ArchitekturCumulus 04.12.2019: Gründe für die nachlassende Planqualität in Architekturbüros: die Ausbildung – Teil I

- ArchitekturCumulus 11.07.2011: Die zu niedrigen praktischen Anforderungen für ein Masterstudium FH in Architektur!