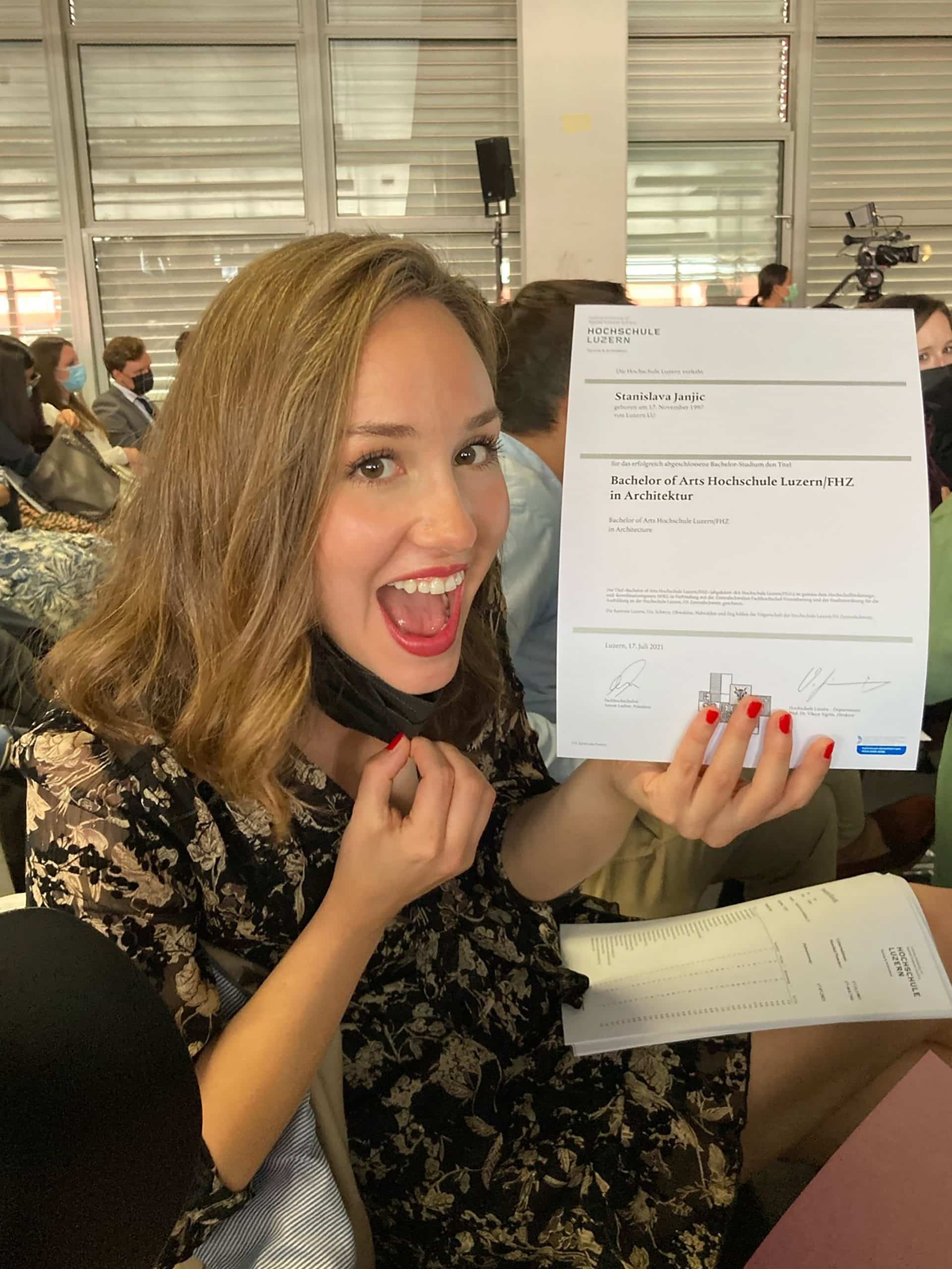

Im Juli habe ich mein Architekturstudium mit der Diplomarbeit an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Mit wenigen Monaten Abstand blicke ich zurück auf das intensive Abschlusssemester und lasse es Revue passieren.

In den ersten Semestern verbrachte ich viel Zeit im Atelier an der Schule. Entwerfen, Zeichnen und Modellbauen waren herausfordernd. Wir haben uns mit verschiedenen Themenbereichen auseinandergesetzt – von Badeanlage im vierten Semester bis zum Wohnungsbau im fünften Semester – um eine breite Grundlage für das spätere Berufsleben zu erhalten. Als grosse Schlussaufgabe stand immer die Diplomarbeit im Raum, bei der wir alles zusammenbringen sollten.

Das letzte Semester setzte sich aus einem Kurzentwurf und der eigentlichen Bachelordiplomarbeit zusammen. Der Kurzentwurf dauerte sechs Wochen und sollte eine Auflockerungsübung sein, wobei mit möglichst wenig Vorgaben zuerst aus drei Begriffen ein Szenario entwickelt und dann ein Raum entworfen werden sollte. In meiner Zweiergruppe haben Clau Item und ich aus der Beschäftigung mit den Begriffen «Freiraum», «Eingang» und «Bad» eine Nasszelle im Grünen entstehen lassen. (siehe Projekt)

Während des Kurzentwurfs begannen wir uns langsam, aber sicher auf die intensive Zeit während der Bachelorarbeit vorzubereiten. Da aufgrund der Corona-Einschränkungen unser Atelier an der Schule geschlossen wurde, haben wir uns zu sechst zusammengeschlossen und uns auf die Suche nach einem eigenen Atelier für die Bachelorarbeit gemacht. Wir fanden in der Nähe des Franziskanerplatzes in Luzern ein leer stehendes Ladenlokal, welches wir über drei Monate mieten konnten, so richteten wir uns auf knapp 30 m2 mehr oder weniger häuslich ein.

In den folgenden elf Wochen lebten wir fast ausschliesslich dort. Nur zum Schlafen sind wir nach Hause gegangen. Die Gruppendynamik, welche über die lange Zeit entstanden ist, hat es einfacher gemacht, am Ball zu bleiben und immer weiter zu arbeiten. Wir haben uns nach den Kritiken (zwei Entwurfsbesprechungen und eine Zwischenkritik) gegenseitig aufgebaut und die Inputs der Dozenten gemeinsam nachbesprochen. Die Diskussionen untereinander haben mir geholfen, dass ich meine Entwurfsschritte immer wieder selber hinterfragt habe. Für die Bachelorarbeit konnten wir zwischen zwei Entwurfsaufgaben wählen: Ein Schulprovisorium für die Hochschule in Horw oder ein Zentrumsbau im Dorf Schoried im Kanton Obwalden. Fünf Kolleg*innen im Atelier haben wie ich den Zentrumsbau ausgewählt. Die Befürchtung, dass sich unsere Projekte einander angleichen, war unberechtigt. Alle sind ehrgeizig, ihren eigenen Vorstellungen gefolgt. (siehe meine Diplomarbeit)

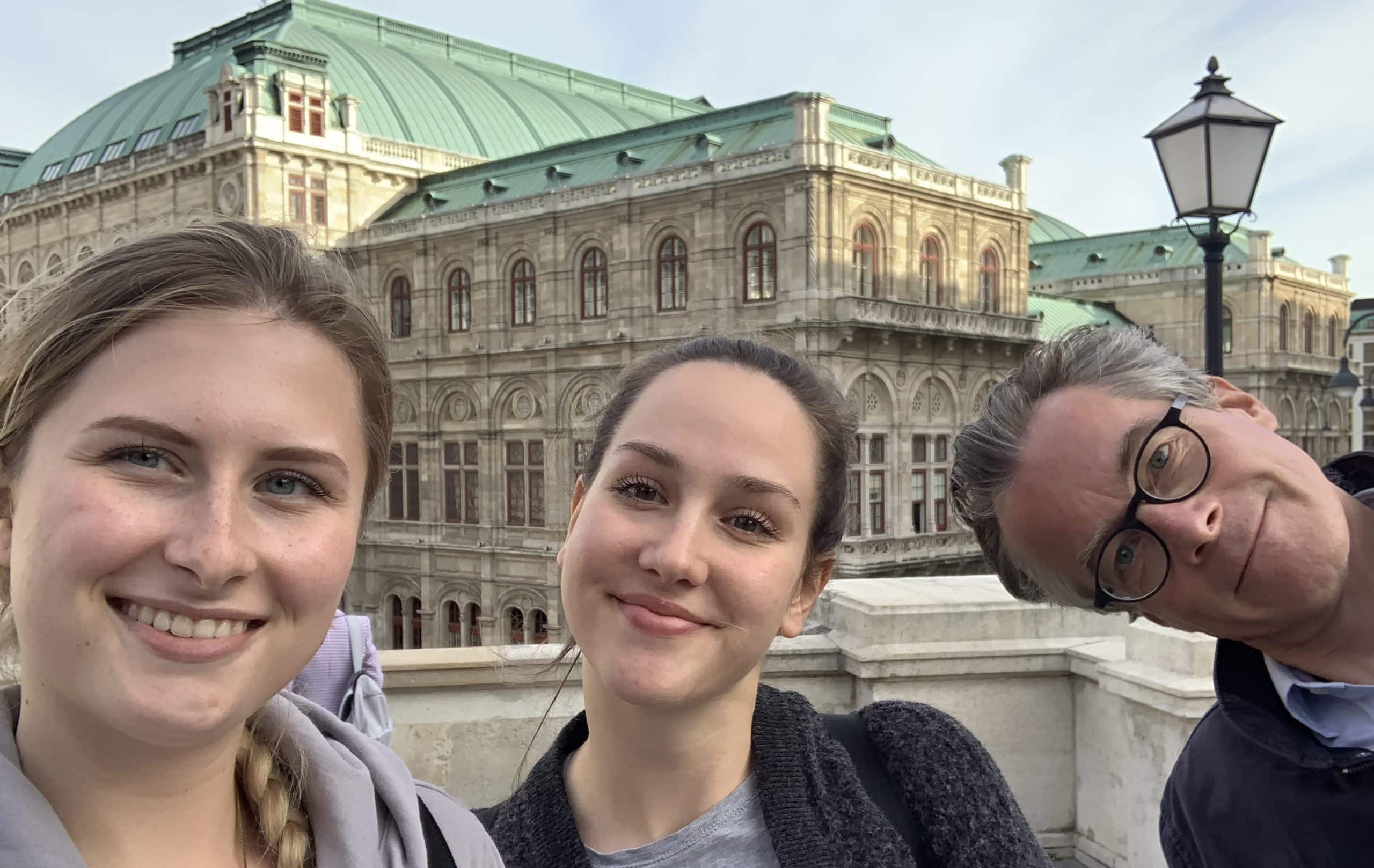

Nach vielen langen Tagen und Nächten haben wir Anfang Juli nach der Schlusskritik unser Atelier wieder geräumt. Wir sind alle froh, die Aufgabe gemeistert zu haben, aber auch wehmütig, dass diese schöne gemeinsame Zeit zu Ende geht. Auf einen Schlag war alles vorbei und die Blase, in der wir drei Monate gelebt haben, war auf einmal zerplatzt. Alles um uns herum hatten wir vergessen und die Zeit war reif für Erholung.

Zum Abschied vom Atelier kam auch der Abschied von der Hochschule Luzern. Ich ging immer gerne in die Schule. Das Studium hat mich zwar oft Nerven und Schlaf gekostet, aber die Menschen, die ich kennenlernen durfte und der Austausch mit den anderen Studierenden, welche die gleiche Motivation und das gleiche Interesse haben wie ich, werden mir fehlen.

Hinter mir liegen vier Jahre berufsbegleitendes Architekturstudium mit viel Arbeit, Erfahrungen und Eindrücken. Ich bin stolz auf mich, dass ich das Studium gemeistert habe und freue mich auf das, was im Arbeitsalltag kommt und schon ist!

Tipps:

- ArchitekturCumulus 10.08.2021: Berufsbegleitendes Architekturstudium Teil III

- ArchitekturCumulus 27.02.2021: Architekturstudium: 7. Semester

- ArchitekturCumulus 26.03.2020: Architekturstudium: 5. Semester

- ArchitekturCumulus 24.08.2019: Architekturstudium: 4. Semester

- ArchitekturCumulus 14.01.2019: Architekturstudium: 2. und 3. Semester

- ArchitekturCumulus 29.03.2018: Mein erstes Semester als Architekturstudentin

- ArchitekturCumulus 18.09.2017: Mein Studiengang Architektur